Cuando Duane Allman halló su sonido

por Alberto D. Prieto

La música es dolor, un lamento por no

lograr unir los pedazos rotos. La música nace del corazón quebrado y de las

ausencias. Se expresa con la personalidad del sufriente, ya sea como solista o

en una banda... siempre hay un momento de soledad, de diálogo sordo con las

notas que hacen brotar lágrimas en los ojos y ampollas en los dedos. La música

es dolor.

Howard Duane Allman (20 de noviembre de 1946, Nashville, Tennessee) tuvo, pues, una

adolescencia dolorida, porque cada anochecer se le alargaba hasta el amanecer

sentado a la butaca buscando el sonido perdido. Ni siquiera perdido, nunca

hallado. Qué dolor mayor para un músico que no encontrar su música. Porque Duane

Allman ya era una estrella del panorama musical antes de que el mundo lo

viera y murió casi sin haber él podido calentar a su público. Sí le dio tiempo

a hallar su sonido. Pero como la música es dolor, una vez creada la alquimia de

su luz tuvo que dejarla en legado a su posteridad.

Es lo que tienen las estrellas lejanas

en el firmamento. Nacen sin que nadie las perciba, y una vez que alcanzan su

cénit, en realidad ya no están. Duane Allman dejó a sus deudos lo

material, rentas infinitas en royalties por sus trabajos, y lo más importante,

un nuevo paradigma del blues blanco y sureño, orgullo ante la barra del

bar, calma en los ojos, aplomo en la interpretación del verso vital. Y un

sonido. Un sonido nacido del dolor, de las ampollas, de la fiebre. De un

incansable acelerón persiguiendo el sueño interrumpido de una noche más

olvidando las obligaciones mundanas. Cumpliendo el destino.

Después de ver a B. B. King en

directo con solo 13 años, Duane y su hermano pequeño supieron bien qué

hacer en la vida. El chico destinado a la gloria efímera destrozó los surcos de

los vinilos de Muddy Waters y Robert Johnson que logró reunir en

casa y desmontó una Harley de mamá para venderla pieza a pieza... Con ella se

compró la primera guitarra. Doce años después moriría debajo de otra Harley

que, maldición, lo atrapó como un dedo sobre el traste y deslizó su cuerpo

sobre el asfalto.

Si a los 15 años se borraba las huellas

dactilares aplastando cuerdas contra el mástil de una Telecaster, antes

de cambiar de década el pequeño Duane ya era un notable músico de estudio,

cuya habilidad había llamado la atención de los grandes, de costa a costa. De

Florida a California. El fracaso de Hour Glass, la primera banda que

formó junto a su hermano Gregg en Los Ángeles, dejó un legado: los

estudios Fame lo contrataron para ponerle luz a sus sesiones de

grabación para los cantantes de su catálogo.

El secreto de ese pequeño triunfo lo

guardaba él en un botecito de medicinas (drugs en inglés) que a él lo

transportaban a su traste preciso, pero que en realidad lo que hacían era

orbitar a la Strato de las primeras sesiones alrededor de los confines

de un universo nuevo de sonidos. Y con ella y él, a sus oyentes o acompañantes.

A ese viaje se apuntaron Aretha Franklin o Wilson Pickett. Y

otros, como Joe Walsh, pedían la vez para probar la flotación sin

gravedad del slide.

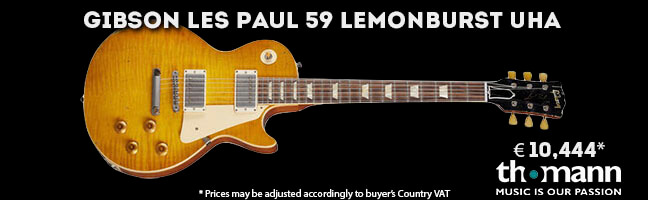

Deslizando meninges con cinco colegas

más, entre ellos de nuevo su hermano Gregg, ahítos de drogas, y sesiones

eternas de whisky e improvisación a las cuerdas, Duane Allman,

guitarrista (uno de ellos) y alma (incluso tras su muerte) de The Allman

Brothers Band, cargó una Les Paul del 59 al equipaje y viajó a Nueva

York en el mágico año del 69.

Todo había llevado hasta ese cambio de

década, una cifra de ida y vuelta, arriba y abajo, perfecta, que concentraba la

tensión capicúa del blues, del rock, del pop, de la psicodelia,

del jazz, del soul, del country. Un año núcleo y de

inflexión que daría a luz los albores del rock progresivo, del heavy,

de la concept music, del funk, del reagge y de otras

hierbas. Miles de caminos habían confluido orgásmicamente en la fiesta de las

flores en que se habían convertido los últimos años 60 y, como todo crescendo,

su explosión posterior germinaría en infinitas nuevas sendas.

Una de ellas la llevaba Duane Allman

guardada, como un mapa del tesoro, en la botellita de Coricodin. Era el

Nueva York de Tom Dawd, el productor de Cream. Y a ese tipo le

quería mostrar Duane que si los tres de Clapton eran la Santísima

Trinidad, los de Allman no eran seis por casualidad.

Llegaban los Allman, con Butch

Trucks (hoy, su sobrino Derek patina el slide con maestría

en la actual formación de los Brothers) y Jai Johanny Johanson

(otro 'session man' de la Fame) a las dos baterías --la luz necesita

potencia--, Dickey Betts como (el otro) guitarrista y Berry Oakley

al bajo. Llegaban a la gran manzana enfebrecidos de blues, con el

mercurio de las ideas progresivas a punto de estallar. El rubio pelirrojo de

bigote sureño venía explotando como una supernova, inquieto por cosechar la

siembra de meses atrás, cuando todos sus humores confluyeron en un delirio:

enfermo, en la cama había escuchado entre sudores el onírico slide del 'Statesboro

blues' a cargo de Taj Mahal. Esa cover radiada había dado con el

traste preciso, pues Duane, tras vaciar el bote de analgésico, ya no

quiso bajar el calor de su fiebre nunca más. El Coricidin en su dedo

anular había inaugurado su auténtico sonido, el dulce slide de Duane

Allman que, aderezado con el picante agudo de la rosca del volumen al

máximo, sirvió de escuela a toda una generación.

Ensayando en cementerios, mojando la

inspiración en licores y otras hierbas labraron los surcos de dos elepés

repletos de inspiración, ceremoniando la botadura oficial de una suerte de blues

blanco y del sur. Con reminiscencias folkies y con anticipos del rock

progresivo. Con la Gibson ES-345 semihueca y las Les Paul Cherry

Sunburst. Con eternas instrumentales llenas de melodías diferentes que

forjaban planteamientos, nudos, desenlaces y subhistorias propias para

enardecer. Con pequeñas perlas directas al fondo del vaso de bourbon. Con un

sonido propio tan necesario que dolía imaginar qué habría sido de nosotros sin

él. Y qué habíamos hecho antes de él.

Duane no sólo prestó su apellido al grupo. También iluminó con su habilidad

e ingenio a unas guitarras que hasta entonces no sabían de lo que eran capaces.

El brillo más intenso de los Allman

Brothers era, en todo caso, sobre las tablas. Así que a nadie sorprendió

que 'At Fillmore East', su siguiente álbum, un directo grabado en marzo

del 71 en ese escenario de Nueva York, fuera como registrar una explosión y

ofrecerla, surco a surco, en alta definición. Se publicó en verano, sólo tres

meses y medio antes de que en Macon, Georgia, salieran todos a por comida en un

receso de las sesiones que luego rellenarían el póstumo 'Eat a Peach'.

Esa parte del legado sonoro la dejó Duane en másters de estudio. Pero

hubo otra. Mayor. La impronta que dejó su sonido en los grandes del negocio de

las seis cuerdas.

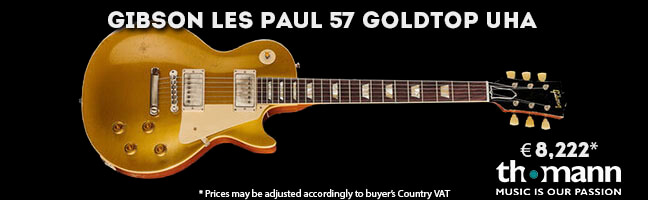

Harrison lo negaba (claro, qué iba a hacer sino control de daños), pero

cuentan por ahí que Pattie Boyd reprochaba a Clapton, entre

licores, que ella era tan grande que había inspirado el 'Something' de George.

Cuentan que, dolido, él alegaba que, entre pico y pico, la supo conquistar y

arrebatarla de los brazos del ex beatle componiéndole la grandiosa 'Layla'

que dio título al único disco de Manolenta con Dereck and The

Dominos. Y cuentan que por muy todopoderoso que fuera el dios de la

guitarra, capaz de robar mujeres y destronar del blues hasta a los

negros del Mississippi, no fue hasta que convenció a Allman para que lo

acompañara en las sesiones del elepé que 'Layla' tomó forma. Al punto de

que la poderosa personalidad de la canción, lo que la hizo redonda --y digna de

que Pattie pudiera también presumir de haber sido su musa-- fue el

trabajo de Duane. Para empezar, le sacó a la Les Paul Goldtop del 57

el brutal riff que la anuncia. Convirtió una versión sonada del lamento

--"There is nothing I can do..."--

de Albert King en 'As the years go passing by' en uno de los más

inconfundibles fraseos sacados jamás a una seis cuerdas. Y para terminar, Allman

improvisó junto al piano de Jim Gordon el slide patinado del

cierre, ese lamento de mil gatas que salía de la botellita de coricidine

que el diablo sureño se anillaba en el anular izquierdo.

Clapton tampoco es quien más lo cuenta, claro. Si la música es dolor, que un

demonio de niñato pelirrojo le perfeccione a dios su creación, eso es el dolor

supremo.

La corta carrera de Duane Allman,

dos discos en estudio y uno en directo con los Brothers, no le evitó

alcanzar la categoría de mágico, pese a ponerse su luz tan pronto. Su pinta

perruna, su afición a la mezcla de sustancias y sonidos, invitan a pensar en

que hay algo de alquimista en su habilidad para ser ubicuo y que sus seis

cuerdas estuvieran (y aún permanezcan) a la vez en varios mundos: el del blues,

el del rock sureño, el del jazz, el del soul... Duane

bebió esos licores desde enano en el gramófono de casa y se alimentó de esas

esencias haciéndolas suyas. Y en su motor de explosión hizo una mezcla oculta e

inconfundible, como el sonido de una Harley.

Slide, todo patina, hasta la moto sobre

mí. Y después, el sonido de la ausencia. La música es dolor. Llegamos tarde a

tu sonido; ya te habías ido. Pero aquí sigue brillando.