Quando Duane Allman trovò il suo suono

di Alberto D. Prieto

La

musica è dolore, un rimpianto per non riuscire a unire i pezzi rotti. La musica

nasce dal cuore spezzato e dalle assenze. Si esprime con la personalità

dell’ammalato, da solo o in un gruppo...c'è sempre un momento di solitudine, un

momento per un dialogo sordo con le note che fanno versare lacrime dagli occhi

e riempiono le dita di vesciche. La musica è dolore.

Howard Duane Allman (20 novembre 1946,

Nashville, Tennessee) ha avuto un'adolescenza dolorosa, perché ogni sera si

trasformava in alba, seduto in poltrona a cercare il suono perduto. Più che

perduto, mai trovato. Esiste dolore più grande per un musicista di quello di

non trovare la propria musica? Perché Duane

Allman era una stella del panorama musicale ancor prima che il mondo lo

scoprisse e morì senza quasi essere stato in grado di scaldare il suo pubblico.

Fece in tempo però a trovare il suo suono. Ma, visto che la musica è dolore,

appena trovata l'alchimia della sua luce, ha dovuto lasciarla in eredità ai

posteri.

È

la caratteristica che hanno le stelle lontane del cielo. Nascono senza che

nessuno percepisca la loro presenza, e una volta raggiunto il loro apice, in

realtà, non esistono già più. Duane

Allman ha lasciato ai posteri l’essenza materiale della vita, un reddito infinito

per i diritti del suo lavoro e, soprattutto, un nuovo paradigma del blues bianco dell’America meridionale,

orgoglio da bar, sguardo calmo, equilibrio nell'interpretazione dei versi

vitali. E un suono. Un suono nato dal dolore, dalle vesciche, dalla febbre. Da

un instancabile inseguimento di un sogno, interrotto nell’ennesima notte in cui

dimenticava gli obblighi mondani. Compiendo il proprio destino.

Dopo

aver visto B.B. King dal vivo a soli

13 anni, Duane e suo fratello minore

Gregg, capirono cosa fare nella

vita. Il ragazzo destinato alla gloria effimera iniziò a consumare i solchi di tutti i vinili di Muddy Waters e Robert Johnson che riuscì a

collezionare in casa e, smontata la Harley

di sua madre per venderla pezzo per pezzo, comprò la sua prima chitarra. Dodici

anni dopo morirà sotto un’altra Harley che lo fece scivolare sull'asfalto e schiacciò il suo corpo come un dito schiaccia una corda sul tasto.

Se

all'età di 15 anni cancellava la sue impronte digitali sulle corde e sul manico

di una Telecaster, prima di cambiare

decennio il piccolo Duane era già un

notevole musicista da studio, la cui abilità attirò l'attenzione dei grandi da

costa a costa. Dalla Florida alla California. Il fallimento di Hour Glass, il primo gruppo formato con

il fratello Gregg a Los Angeles, gli lasciò un'eredità: gli

studi Fame lo assunsero per dare un

po’ di luce alle sessioni di registrazione dei cantanti del loro catalogo.

Duane teneva nascosto il

segreto di questo piccolo trionfo in un contenitore di farmaci che trasportava lui

su un tasto preciso, ma che in realtà faceva orbitare la Strato delle prime sessioni intorno ai confini di un nuovo mondo di

suoni. Trasportava lui e la sua Strato, e allo stesso modo trasportava chi

ascoltava e chi lo accompagnava. A quel viaggio parteciparono anche Wilson Pickett e Aretha Franklin. E altri, come Joe

Walsh, facevano la fila per provare la gravità zero del suo slide.

In

compagnia di altri cinque tra cui, di nuovo, il fratello Gregg, sazi di droga, e di eterne sessioni di whisky e

improvvisazione alle corde, Duane Allman,

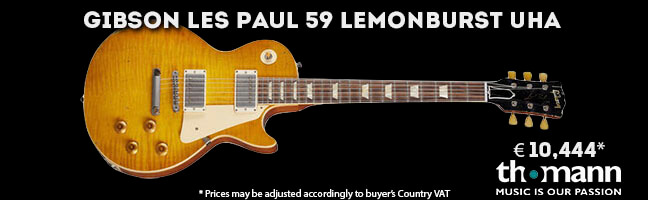

chitarrista e anima (anche dopo la sua morte) de The Allman Brothers Band, mise una Les Paul del ‘59 nel bagagliaio della macchina e si recò a New York, nel magico anno 1969.

Tutto

aveva portato a quel cambio di decennio, una cifra (69) di andata e ritorno, su

e giù, perfetta, che concentrava il palindromo del blues, del rock, del pop, della psichedelia, del jazz,

del soul, del country. Un anno fondamentale che avrebbe dato vita agli albori del progressive rock, del hard rock, della concept music, del funk,

del reggae e altre storie. Migliaia

di strade erano confluite orgasmicamente nella festa dei fiori in cui si era

convertita la fine degli anni '60 e, come in ogni crescendo, l’esplosione posteriore sarebbe germinata in nuovi

percorsi infiniti.

Uno

di quei percorsi lo nascondeva Duane

Allman in una bottiglietta di Coricodin

come una mappa del tesoro. Quel percorso conduceva alla New York di Tom Dawd, produttore dei Cream.

Duane voleva dimostrare a quel tipo

che se i tre di Clapton erano la

Santissima Trinità, non era per caso che gli Allman fossero in sei.

Erano

gli Allman: Butch Trucks (oggi, suo nipote Derek

pattina con maestria lo slide

nell’attuale formazione dei Brothers),

Jai Johanny Johanson (un altro

'session man' di Fame) alle due

batterie -la luce ha bisogno di potenza- Dickey

Betts (l'altro) chitarrista e Berry

Oakley al basso. Arrivarono alla Grande Mela con la febbre del blues, con il mercurio delle loro idee

a punto di saltare per aria. Il biondo rossastro dai baffoni tipici del sud era

come una supernova, ansioso di raccogliere ciò che aveva seminato per diversi

mesi, quando tutti i suoi sforzi erano confluiti in un delirio: malato, mentre

era a letto, fra i sudori della febbre, aveva ascoltato il Statesboro Blues dei Taj

Mahal. Quella cover aveva trovato il tasto giusto, perché Duane, dopo aver svuotato la boccetta

di antidolorifici, non avrebbe più abbassato la temperatura della propria

febbre. La bottiglietta di Coricidin

al dito anulare aveva inaugurato il suo autentico suono, il dolce slide di Duane Allman che, condito con il tagliente acuto della valvola del

volume al massimo, avrebbe fatto scuola per un’intera generazione.

Provando

nei cimiteri, bagnando l’ispirazione con liquori e altre erbe intagliarono le

scanalature di due LP pieni di ispirazione, cerimonia inaugurale ufficiale di

una sorta di blues bianco e del sud. Con reminiscenze folk e anticipazioni del rock

progressivo. Tutto questo con una Gibson

ES-345 e una Les Paul Cherry

Sunburst. Con eterne melodie strumentali differenti che forgiavano pezzi,

nodi, sviluppi e storie da infiammare. Con piccole perle dirette al fondo del

bicchiere di bourbon. Con un suono proprio

e unico così necessario che faceva male pensare a cosa sarebbe stato di noi

senza di lui. E a ciò che avevamo fatto prima che arrivasse lui.

Duane non ha solo prestato

il suo nome al gruppo. Con la sua abilità e con il suo ingegno ha anche illuminato

chitarre che fino a quel momento non sapevano fin dove potessero arrivare.

Dove

gli Allman Brothers davano il massimo del loro splendore era, in ogni caso, sul palco. Così nessuno si

sorprese se At Fillmore East, il

loro seguente album, registrato nel marzo del ‘71 a New York fu come registrare un'esplosione per poi

offrirla in alta definizione, solco dopo solco. Si pubblicò quell’estate, solo

tre mesi e mezzo prima che a Macon,

in Georgia, andassero tutti a

mangiare durante una pausa delle sessioni che poi diedero vita al postumo Eat the Peach. Quella parte del

patrimonio sonoro che Duane Allman ha

lasciato nei master dello studio. Ma ce n’era anche un altro. Ancora più grande.

L'impronta che lasciò il suo suono nei grandi del business delle sei corde.

Harrison l’ha negato

(naturalmente: cosa poteva fare oltre a limitare i danni?), ma dicono che Pattie Boyd rinfacciava a Clapton, fra un liquore e un’altro, che

lei era così grande da aver ispirato il Something

di George. Si dice che, ferito, Clapton affermava

che tra un bacio e l’altro seppe conquistarla e strapparla dalle braccia

dell'ex Beatle componendo per lei la grande Layla che diede il titolo all’unico disco di Slowhand con Dereck and The

Dominos. E dicono che, per quanto fosse potente il dio della chitarra, in

grado di rubare donne e detronizzare dal blues

i neri del Mississippi, Layla prese forma solo quando convinse Duane Allman ad accompagnarlo durante

le sessioni di registrazione. La gran personalità della canzone, ciò che la

rese perfetta –e degna a tal punto che Pattie potesse vantarsi di esserne la

musa ispiratrice- fu opera di Duane.

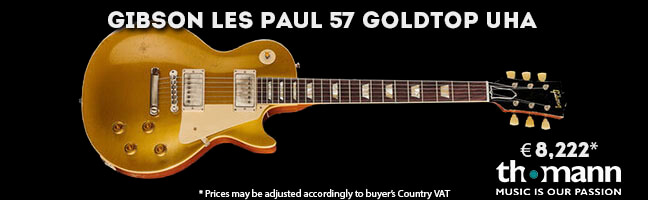

Per cominciare, tirò fuori dalla Les

Paul Goldtop del ‘57 il riff brutale con cui inizia. Divenne una versione del

clamoroso lamento -There is nothing I

Can Do- di Albert King nel As The Years Go Passing By, uno dei più

inconfondibili assoli di chitarra mai suonati. E, infine, Allman improvvisò insieme al pianoforte di Jim Gordon lo slide pattinato

di chiusura, quel lamento di mille gatte in calore che usciva dalla

bottiglietta di Coricidine che il diavolo del sud portava sull’anulare

sinistro.

Neanche

Clapton lo racconta. Se la musica è

dolore, che un monello indemoniato dai capelli rossi perfezioni la creazione di

dio, è il dolore supremo.

La

breve carriera di Duane Allman, due

album in studio e uno dal vivo con i Brothers,

non gli impedì di raggiungere la categoria di ‘mago’ della chitarra, nonostante la sua luce si

sia spenta così presto. Il suo look randagio, la sua passione per la miscela di

sostanze e suoni, spingono a pensare che ci sia qualcosa di un alchimista nella

sua capacità di essere onnipresente e nel fare in modo che le sue sei corde

fossero (e restino) contemporaneamente in diversi mondi: il blues, il southern rock, il jazz, il

soul...

Duane bevve quella pozione

da piccolo dal grammofono di casa e si alimentò con quelle essenze facendole

sue. E nel suo motore a combustione inventò una miscela segreta e

inconfondibile, come il suono di una Harley.

Slide, tutto scivola via,

anche la moto su di me. E dopo? Il suono dell’assenza. La musica è dolore.

Siamo arrivati tardi al tuo suono; te n’eri già andato. Ma qui continua a

brillare.