Eddie Van Halen e gli impressionisti

di Alberto D. Prieto

Esattamente come successe con gli impressionisti, un giorno comparvero gli ‘heavy’, prendendo l’accessorio come base e inventando un

nuovo linguaggio. Sapevano che si stavano avventurando in territori sconosciuti

e che sarebbero stati etichettati come gente strana, storta, rumorosa. La

macchia come l’inizio del tutto, il ritmo indiavolato, l’atmosfera generale più

che la linea formale, la distorsione dello strumento… Come dipingere

un’eruzione? Come suona il fuoco? Chi ha detto che gli importasse che

arrivassero a capirli? Era sufficiente che li seguissero.

A Eddie Van Halen (1955/2020)

fin da piccolo gli andarono stretti tutti i grandi della musica. La sua

generazione si svezzò con il blues

prima ancora di conoscere a fondo il Rock

‘n’ Roll o il swing e quando gli

toccò prendere il testimone, aveva già rivoltato come un calzino tutto ciò che

c’era stato prima, perché ciò che si da per scontato è da usare e gettare e lo

è ancor di più se sei pronto a elaborare tu stesso pozioni alternative nel

momento in cui anche i tuoi amici hanno bisogno e ti chiedono un nuovo veleno.

Così, il giorno in cui prese una Gibson e cominciò a indagare, capì cose che gli altri non avrebbero

neanche sospettato, sapeva che avrebbe potuto creare atmosfere a pennellate. Al

pizzicato e agli assoli il giovane olandese aggiunse il tapping (tecnica per la quale si suonano note con le dita della

mano ritmica direttamente sulla tastiera), immaginando una nuova forma di tasti

di quel pianoforte che suo padre gli insegnò a suonare quando era piccolo. In

questo modo, senza pretenderlo, riuscì a dipingere ‘il disco heavy-rock più importante della

storia’. Questo è il titolo che le critiche specializzate del 1978 diedero al

LP ‘Van Halen’: un distillato che

concentrava i cognomi dei due fratelli leader, il nome del gruppo, il titolo

del disco e il rimedio per le ansie dei 10 milioni di alienati che scesero in

strada a spendere qualche dollaro per l’opera di questi nuovi capelloni di cui

parlavano tutti.

Senza saperlo, le corde della MusicMan di Eddie, le

bacchette di Alex Van Halen,

l’interpretazione della gola di David

Lee Roth e la tavolozza dei colori che gestiva Michael Anthony al basso, occuparono la prima linea

dell’avanguardia di quell’inizio di fine secolo. I Van Halen avevano preso gli accessori e i dettagli che gli

suggerivano i grandi delle decadi passate e li avevano convertiti nella loro

ragione d’essere necessaria per la creazione di una rivoluzione, la colonna

sonora dei ragazzi che non erano più del dopoguerra e a cui Elvis sembrava un grassone e i Queen un’imitazione addolcita della

realtà.

Così, nei primi lavori del gruppo nato a Los Angeles, si può apprezzare

l’atmosfera che crea una voce potente e rotta insieme a una chitarra rotta e

potente.

Ciò che metteva la ciliegina sonora sulle composizioni

concettuali degli Who o alle

ricerche in forma di vinile dei Led

Zeppelin, la banda di Eddie Van

Halen e di suo fratello Alex lo

convertivano nel principio di tutto.

Sulla base di queste pennellate, arrivarono i milioni di

dischi venduti e di sguardi compiacenti.

Perché il rumore non era mai abbastanza? Perché di più?

Perché così? Che necessità c’era che il ritmo frenetico fosse il punto di

partenza e non il culmine di qualcosa? Chi poteva sopportare tutto questo? Dove

saremmo finiti?

Mai. Finire, mai. Fu chiaro molto presto.

Eddie Van Halen

nacque olandese (Njimegen, 1957), come Vincent

Van Gogh (Zundert, 1853) punta di diamante del movimento pittorico

d’avanguardia. Lontana da Parigi,

fuoco della rivoluzione artistica del tardo Ottocento, alla fine degli anni ’70

del secolo successivo Los Angeles, California, divenne il centro di un

nuovo movimento, casuale come l’anteriore e casuale anche per essere la

conseguenza del genio dei suoi creatori e della necessità di trovare un nuovo

cammino espressivo.

‘Van Halen’ uscì

nel 1978 e fra i suoi pezzi troviamo un inno, Ain’t Talking ‘bout Love, e un esercizio di pazzia che sarebbe

potuto anche andare storto, Eruption:

un pezzo strumentale che cercò di dipingere tragedie con suoni. E ci riuscì,

contrariamente a ciò che suggerisce la ragione.

Quel pezzo, nato come esercizio di riscaldamento delle dita,

divenne il punto di partenza, proprio come lo furono tanti studi pittorici anni

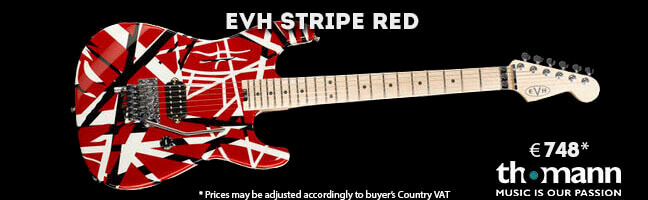

prima. Rappresentò la consacrazione di una Stratocaster,

modificata dallo stesso Eddie, la Frankenstrat, e della personalissima

tecnica dell’autore. Un amplificatore Marshall

e un mezzo tono meno alle corde fecero il resto.

Il talento creativo del produttore, Ted Templeman, s’intrufolò con successo in uno dei pezzi del disco,

fuori dall’onda Van Halen, ma fu

proprio l’irriverenza della cover dei Kinks,

You Really Got Me, quella

reinterpretazione di un classico, adulterazione delle fonti primigenie, che ha

finito per metterli sulla scena mondiale e, soprattutto, nelle classifiche di Billboard.

Gli esercizi e le prodezze aprirono le porte, un anno dopo,

alla chitarra acustica di Spanish Fly.

A cavallo di una Ovation con corde

di nylon, Eddie mostrava un

virtuosismo equivalente al già noto con l’elettrica che generava un ronzio

‘delicatessen’ che coronava il secondo album del gruppo. Un lavoro che, proprio

come accadeva con quei pittori interessati più nel processo creativo che nel

risultato stesso, ancora una volta non aveva titolo.

Lasciarono quella moda degli anni ’70 (già praticata dagli

stessi Led Zeppelin o Queen) dopo il Van Halen II.

Infatti, da allora, la band iniziò a soffrire lo scontro fra l’ego del leader

vocale e quello spirituale, cui il palco divino aveva riempito il serbatoio di

gloria e di voglia di continuare a sperimentare.

Piccole cadute nelle vendite e un disco di versioni che

servì da scusa per approfondire nuovi generi (un po’ di funk, un’incursione nella big

band, sintetizzatori pop…), non ridussero la potenza del gruppo dal vivo,

dove erano imbattibili, e aprirono le porte a Eddie per una collaborazione con Michael Jackson, etichettata come ‘alto tradimento’ dai fanatici

dell’uno e dell’altro. Tutto questo e l’industrializzazione definitiva del business musicale attraverso la

televisione degli anni ’80, finirono per rompere la simbiosi con David Lee Roth così la banda cambiò il solista

reclutando Sammy Hagar, una voce più

‘normale’ e un’immagine meno specializzata in groupies.

Che la banda sopravvivesse al trauma di cambiare voce, che

il prodotto rimontasse nonostante quella nuova voce che portò alla produzione

di dischi più standardizzati e in linea con il suono rock degli ’80, sono la

prova che l’essenza dei Van Halen è

sempre stata il puntinismo della

chitarra di Eddie. Nei primi anni ’90, per la prima volta in dieci anni e

mezzo, fu necessario ‘pompare’ le vendite con un disco dal vivo e un altro di

grandi successi: il primo segnale che la formula si stava esaurendo. Arrivarono

le jam sessions con Gary Cherone degli Extreme al microfono, le sessioni di disintossicazione, diversi

problemi medici di Eddie e il crollo

delle vendite dell’heavy. Anche

l’avanguardia, nonostante il suo nome, rimase indietro a un certo punto. Forse

è successo quando la società era finalmente arrivata al punto che si erano

prefissi quegli artisti diversi anni prima.

In verità nessuno aveva mai suonato una Fender in quel modo, nessuno mai aveva pensato di sfruttare un

manico a due mani come Eddie Van Halen,

nessuno credette di poter spremere una Peavey

come lo fece lui. Eddie trovò le

proprie muse con la Frankenstrat a

tracolla e, così come un secolo prima nella Parigi delle ballerine prostitute e degli artisti puttanieri

qualcuno fu capace di dipingere il freddo, i tramonti e l’astio, fu lui chi

tradusse la forza tellurica in musica. Questo fu poi battezzato come Eruption e la sua tecnica di pulsare le

corde con le dita della mano ritmica, come tapping.

Ma l’avrebbero anche potuta chiamare l’opera inaugurale del nuovo

impressionismo.

Legioni di fan pagano biglietti per musei e concerti.