Una contraddizione geniale (e brutale) in scala blues

Di Mario Benito

È il musicista più moderno che suona la musica più antica.

Il blues più primitivo che, passando dalle sue mani e dal suo plettro brutale

–il più duro che trovi- con cui colpisce le corde di una chitarra fatta di

plastica, si converte –come per magia del postmodernismo e della

decostruzione-, nel suono più nuovo di questo secolo.

Nel 2008 David

Guggenheim girò un documentario sui diversi stili e sugli strumenti di tre

grandi chitarristi rock dal titolo It

Might Get Loud (qualcosa come ‘Potrebbe

diventare rumoroso’ o, meglio, ‘A

tutto volume’). Le prime immagini ci mostrano un giovane dallo strano

aspetto, esageratamente pallido, bianco, vestito alla moda degli anni ’30 del

secolo scorso…anche se non in modo fedele, come se avesse reinventato adesso la

moda di allora, con un cappello dell’epoca come a quell’epoca non l’avrebbe

indossato nessuno, i capelli molto neri in contrasto con la faccia bianca,

lunghi davanti e sui lati e corti dietro, un taglio femminile…ma neanche. Si

mette martellare un palo di legno. Due chiodi, un fil di ferro teso fra i due,

una bottiglia vuota di Coca-Cola, un pick up rudimentale, un cavo fino a un

ampli e via, a suonare blues con lo slide.

“Chi ha detto che ci sia bisogno di una

chitarra?”, dice guardando dritto alla telecamera. È Jack White. Gli altri due chitarristi, con cui condivide

esperienze, chitarre –si, di quelle ce n’è bisogno, e non di poche, ma lo

vedremo dopo-, e perfino canzoni, sono The

Edge degli U2 e, niente meno che

Jimmy Page (se non lo conoscete

meglio non continuare a leggere questo pezzo), il signore dei Led Zeppelin.

Jack White è nato a Detroit nel 1975, la città

dell’industria americana dell’automobile ma anche della musica popolare nera

del Motown; città difficile, in continua decadenza e sommersa da una crisi

economica interminabile che ha sfociato, nel 2013, nella dichiarazione di

bancarotta. Ancor più difficile è stato nascere nel quartiere messicano di

periferia, dove viveva la sua famiglia. I suoi non gli misero quel nome così

antico e moderno al tempo stesso, che ha ora. Esattamente al contrario rispetto

al mondo anglosassone, John Anthony

Gillis –che è come si chiama in realtà- prese il cognome della moglie, Meg White, con cui formò l’insolito

gruppo di cui parliamo oggi, The White

Stripes, la band con cui raggiunse la fama e il riconoscimento

internazionale. No, non si trattava di sua sorella, come lui stesso continuava

a ripetere: era sua moglie. Qualcosa che era insolito e originale, come tutto

ciò che lo contraddistingue, perché non è molto frequente trovarsi davanti a

una band formata da una moglie alla batteria e un marito alla chitarra e alla

voce. Melodica e che grida. La cosa più sorprendente, erano i suoni brutali e

potenti che riusciva a creare quella coppia, vestita all’ultima e più antica

moda con tinte piatte, rosso, bianco, nero…colori solidi come le loro canzoni.

Blues del XXIº secolo. Possibilmente, il migliore della loro generazione.

The White Stripes nacque nel 1997 a Detroit, ovviamente.

Lavorando con suo fratello maggiore (uno dei maggiori visto che Jack è il più

piccolo di dieci fratelli, sette maschi e tre femmine), Jack ricevette la sua

prima chitarra per aver dato una mano con un trasloco. Si trattava di una Kay

Hollowbody con cassa armonica –un classico del blues- degli anni ’50. Continua

ad averla, è la chitarra, e la

possiamo vedere e, soprattutto, ascoltare in azione nel documentario insieme a

Page e The Edge. Con i White Stripes usò fondamentalmente una cosa curiosa

fabbricata in fibra di vetro e resina

(‘un pezzo di plastica vuota’, come la definisce lui stesso) di color

rosso e bianco, come il gruppo. Si tratta di una JB Hutto Montgomery Airline

del 1964.

Risulta incredibile il suono che riesce ad ottenere Jack

White con quel ‘pezzo di plastica’. Lui dice che gli piacciono le cose

difficili, che ‘sarebbe troppo facile suonare con una Gibson o una Fender

nuova’ e che ‘il male contro cui bisogna lottare in ogni campo creativo è

proprio la facilità’. Dice anche che rifugge la tecnologia –lui, il più

moderno- perché ‘ distrugge l’emozione, la verità’. Dice che lotta con le

chitarre, che vuole convertire il suo modo di suonare in una battaglia –e si

nota- con la chitarra stessa. E vuole vincere lui, ovvio.

E poi arrivò la sua altra

chitarra. Nel 2005, senza abbandonare i White Stripes, monta The Recounters insieme a Brendan Benson (voce e chitarra), Jack Lawrence (basso e cori) e Patrick Keeler (batteria), i due ultimi

già membri de The Greenhornes. Con

loro il rock fu un po’ più tradizionale

e solido, perdendo forse un po’ di freschezza e originalità. Con i Recounters

lo vediamo con una Gretsch da lui stesso modificata con l’aiuto di un liutaio

di Seattle, Randy Parsons, che

aggiunse un double cutaway, tre

pickup invece dei due originali e perfino un microfono per armonica Green

Bullet (imperdibile vedere come lo usa, gridando mentre suona). Con i

Recounters e con quella chitarra, interpreta quello che per alcuni è il suo

miglior assolo, alla fine di Blue Veins,

canzone geniale dell’album Broken Boy

Soldiers. Assolutamente brutale. Esistono persino video in cui si vede come

sanguinano le dita della sua mano destra, a forza di martellare e percuotere le

corde nel tentativo di trasmettere a chi ebbe il privilegio di assistere a quei

concerti, la sua forza e la sua passione.

Con i White Stripes suonò anche una splendida e imponente

Crestwood Astral II rossa, semiacustica. Mentre, per quanto riguarda le

acustiche, quelle che gli piacciono di più, per i loro bassi poderosi, sono le

Gretsch Rancher. Durante diversi anni, White formò parte di diversi gruppi: oltre

ai White Stripes (sciolti ufficialmente nel 2011) e ai Recounters, nel 2009

formò The Dead Weather a Nashville,

dove risiede adesso, con Alison Mosshart,

Dean Fertita (chitarra), Jack Lawrence (basso) e il proprio

White alla batteria, oltre che alla voce e alla chitarra. Con loro l’abbiamo

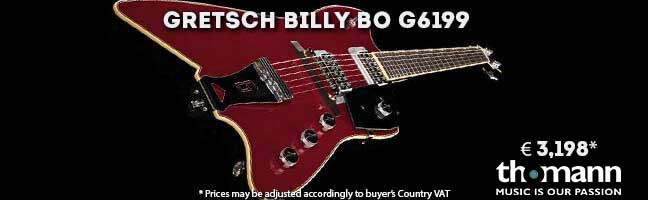

visto con una Gretsch Jupiter Thunderbird (la classica ‘Billy Bo’).

Pensiamo che l’album più allucinante

della sua discografia sia proprio Elephant, registrato con i White Stripe nel

2003. È il quarto lavoro del gruppo e anche se fu l’anteriore, White Blood Cells (2001), a dar loro le

prime soddisfazioni, Elephant rappresentò

la loro consacrazione e, soprattutto, l’esplosione di Jack White come

chitarrista. Tutto inizia con Seven

Nation Army, il loro più grande successo commerciale fino a oggi –una

melodia usata anche dai tifosi italiani, nel mondiale del 2006, per animare gli

azzurri-; ma include anche pezzi come

Black Math, una specie di pazzia

punk-blues con un ritornello che sembra quasi un inno e, soprattutto, Ball And Biscuits, con un altro dei suoi

assoli stratosferici in cui non solo mette a dura prova le corde della sua

chitarra di plastica ma anche i principi

dell’armonia, le scale pentatoniche del blues e qualsiasi altra considerazione

musicale…meno il ritmo. Potente come non mai. Elephant è un’opera maestra dove, in una nota sul disco, si può

leggere che “nessun computer fu usato durante la stesura, la registrazione, il

mixaggio o la masterizzazione di questo disco”.

Negli ultimi due anni, Jack White ha lanciato due dischi da

solista, Lazaretto (2014) e, prima

ancora, Blunderbuss (2012), un

autentico gioiello dove, stranamente, suona più il piano che la chitarra (…una

Telecaster!). Si. Una vera contraddizione, come tutte le cose geniali. E, vi

posso assicurare, che ciò che fa con quella

Fender è tutt’altro che semplice. White continua ad aggrapparsi alle sue radici

-non importa con quale chitarra fra le mani- mentre ricorda che a nessuno

piaceva il rock nel suo ‘difficile’ quartiere di Detroit dove si ascoltava solo

hip-hop e nessuno voleva suonare quello strumento, quando era un adolescente. A

lui non importò. Jack White voleva suonare blues, romperlo a forza di colpi, sviscerarlo,

e il risultato è blues puro perché il blues è esattamente questo.

(Immagini: ©CordonPress)