Peter Green e il Santo Graal

Di Sergio Ariza

“Aveva il tono più dolce che abbia mai ascoltato, era

l’unico capace di farmi venire i sudori freddi”. Facciamo caso al re della

chitarra blues e consideriamo Peter

Green fra i più grandi chitarristi di tutti i tempi, sempre riconoscibile

in ogni sua pulsazione e capace di emozionare più lui con tre note che il più

grande dei pirotecnici delle sei corde con venti, seguendo la tradizione

dello stesso B.B. King. È anche vero, però, che se King ha suonato ai massimi livelli per settant’anni, il tempo in cui

Green suonò al massimo livello si riduce al periodo compreso fra il 1967 e il

1970, anni in cui Peter Green fu Clapton

dopo Clapton e Jimmy Page prima di

Jimmy Page o, che è lo stesso, il successore del primo ed il predecessore del

secondo.

Tutto ciò che gira intorno a Green è avvolto da miti e

leggende, i suoi problemi mentali, per colpa delle droghe, ci impedirono di goderci

fino in fondo uno dei chitarristi britannici imprescindibili, uno che, se non

fosse stato per le circostanze, potremmo mettere sullo stesso piano di Clapton e Page, due chitarristi che lo

hanno considerato sempre fra i più grandi. Fu capace, come loro, di dare una

visione personale del blues rock, avvicinandosi a volte a territori ‘hard

rock’, anche se i suoi migliori momenti sono di solito legati al tono più dolce

che si sia mai ascoltato. Un tono di cui è responsabile, in parte, la sua

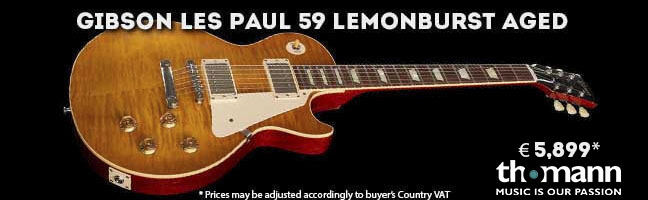

chitarra, nota fra gli esperti come il Santo Graal, una Les Paul Standard del

1959 con ‘poteri magici’, che poteva suonare come una Les Paul ma anche come

una Stratocaster. La sua storia va assolutamente legata a quella della

chitarra, la mitica ‘Greeny’.

Peter Green iniziò la sua carriera come chitarrista nella

band di Peter Barden, i Peter B’s Looners, dove coincise per la

prima volta con il batterista Mick

Fleetwood, l’uomo che l’avrebbe accompagnato alla batteria in quasi

tutti i pezzi fondamentali della sua carriera. Con loro registrò il primo

pezzo, un single dove il lato A era una versione strumentale di If You Wanna Be Happy di Jimmy Soul. Ma fu solo l’anno dopo

quando la sua carriera diede un giro fondamentale, occupando il posto più

ambito da tutti i chitarristi britannici, quello di sostituto di Eric Clapton

nei Bluesbrakers di John Mayall. Fu in quell’epoca che

Peter Green mise le mani sulla sua ‘magica’ Les Paul, come fece Arturo con

Excalibur, per diventare il Re d’Inghilterra. Curiosamente fu dopo aver visto

Clapton con un’altra chitarra mitica, la sua Les Paul Sunburst, battezzata

successivamente ‘Beano’, come il titolo del comic

che l’autore di Layla teneva fra le

mani nella copertina dell’unico disco che fece con Mayall e los Bluesbrakers.

Clapton se n’era andato per formare i Cream e John Mayall poteva scegliere fra i migliori chitarristi

delle isole britanniche chi avrebbe occupato il suo posto. La sua decisione

dimostrò che sapeva scegliere bene un chitarrista. Quando un produttore della

Decca entrò nello studio di registrazione e notò che non c’era l’amplificatore

di Slowhand, chiese a Mayall dov’era la sua

star e la risposta che ricevette lo lasciò senza parole: “Non è più con noi, ci ha

lasciato qualche settimana fa. Ma non preoccuparti, ne abbiamo uno migliore”.

Green non volle far sfigurare il suo capo e compose il miglior pezzo dell’album

intitolato Hard Road, la strumentale The Supernatural, che ben si può

considerare come le fondamenta dei Fleetwood

Mac, oltre a precedere uno dei suoi pezzi più mitici, Albatross. Il tono particolare che Green tirò fuori dalla sua Les

Paul fu considerato molti anni dopo come uno dei 50 migliori di tutti i tempi,

secondo la rivista Guitar Player. In verità il suono di Greeny è quasi

leggendario: si dice che per un errore di fabbrica, uno dei pick up fu montato

al contrario, facendo in modo che quando suonasse con tutti e due i pickup

venisse fuori un suono tipo 'out-of-phase', e simile a una Stratocaster.

Alla fine, la sua storia nei Bluesbrakers fu fugace quanto

quella di Clapton. Ed egualmente fruttifera, visto che lasciò un’impressione

all’altezza del suo predecessore. Quando nel 1967 decise di formare la sua

propria band di blues rock, Green era già una stella ed aveva un soprannome

tutto suo: se Clapton era ‘Dio’, lui era il ‘Dio Verde’ (Green God). Ma fu in quel momento che rivelò il suo essere

‘ribelle’, stanco degli eccessivi complimenti e dell’alta stima che si

sbandierava per i chitarristi, decise di chiamare il suo progetto con i cognomi

del suo batterista e bassista preferiti, con cui aveva militato nei Bluesbrakers,

Mick Fleetwood e John McVie. Il primo non ci pensò due

volte, avendo avuto già diversi problemi con Mayall per il suo problema con

l’alcool, il secondo s’incorporò qualche mese dopo, quando il progetto risultò

avere qualche possibilità di sopravvivere, soprattutto economicamente. Per

completare la prima formazione del gruppo, Green reclutò un giovane pupillo

chiamato Jeremy Spencer, che suonava

la chitarra slide, per non avere tutti gli occhi puntati solo su di sé. E fu

così al punto che il primo single, intitolato I Believe My Time Ain’t Long, una versione di Dust My Broom di Elmore

James, la cantava lo stesso Spencer.

Fleetwood Mac, il

primo disco della band, comparve sulla scena poco dopo, nel febbraio del 1968.

Una collezione di classici del blues, come Hellhound

On My trail di Robert Johnson o Shake Your Money Maker di Elmore James, oltre a varie canzoni

originali, cinque di Green e tre di Spencer. Mentre quelle di Green sono

spettacolari, come Long Grey Mare o Merry Go Round, quelle del giovane

Spencer non sono all’altezza. Il suo sforzo per allontanarsi dalle luci dei

riflettori e condividere il peso del gruppo, fece in modo che nessuno dei loro

dischi raggiunse il livello che aveva Green. Comunque, nonostante tutto, si

convertirono nella ‘next big thing’ e tutto l’ambiente musicale dell’epoca

considerava i Fleetwood Mac ed il suo leader Peter Green come quelli che

avevano più futuro e possibilità di sfondare nell’industria britannica. I passi

seguenti gli diedero ragione: il gruppo pubblicò le incredibili Black Magic Woman di Green –che Santana avrebbe poi convertito in un

successo a scala mondiale pochi anni dopo- e Need Your Love So Bad, la canzone che probabilmente aveva in mente

B.B. King quando disse la frase con cui inizia quest’articolo. In quei pezzi si

poteva avere la prova che Green non solo suonasse come gli angeli, ma anche che

la sua voce fosse all’altezza dei grandi artisti di blues che tanto avevano

influito nei suoi inizi.

Le richieste erano così tante che sei mesi dopo il loro

debutto usciva nei negozi il secondo disco della band, Mr. Wonderful. Un disco in cui si notava il poco tempo che avevano

avuto per farlo, con quattro canzoni che cominciavano con lo stesso riff

‘copiato’ da Elmore James, cortesia di Jeremy Spencer. Come curiosità, possiamo

aggiungere che fu anche il primo disco in cui suonò la tastierista Christine Perfect, futura sposa di John

McVie e membro fondamentale del gruppo durante l’epoca di più successo. Ma

torniamo al buon Peter Green, che nell’ottobre del 1968 decise di incorporare

un terzo chitarrista, il giovane diciottenne Danny Kirwan, una volta compreso che Jeremy Spencer non sarebbe mai

uscito dall’orbita di Elmore James e i suoi contributi alle canzoni iniziavano

a essere ben pochi. L’operazione riuscì alla perfezione: il primo singolo che

registrarono con la nuova formazione, la strumentale Albatross, divenne il loro primo ‘numero 1’ nelle liste inglesi.

Registrata il 22 Novembre del ’68, la canzone era stata composta da Green,

basandosi su un famoso pezzo degli anni ’50, Sleep Walk, di Santo &

Johnny. Spencer non partecipò alla registrazione e Green non usò la sua

Greeny ma una Fender Stratocaster e un amplificatore Orange Matamp OR100. La

canzone divenne un grande successo nel suo paese natale e influì su molti

chitarristi come David Gilmour dei Pink Floyd e perfino sui Beatles (ne è una prova Sun King del disco Abbey Road, basata su quel pezzo).

La continuazione, nell’aprile del 1969, sarebbe stata la

conferma assoluta del gruppo: Man Of The

World, un altro classico uscito dalla penna di Green e in cui usa il testo

per esprimere il suo disgusto verso la fama anche se, paradossalmente, la

canzone salì fino ai posti più alti, raggiungendo il numero due delle

classifiche inglesi. Qui torna l’inconfondibile tono di Greeny in uno dei suoi

assoli più memorabili. Dopo poco la band iniziò a registrare il loro terzo

disco, Then Play On, pubblicato in

Settembre, il primo con Kirwan come

membro e che fu il risultato di quel che probabilmente sia il loro miglior

lavoro. Durante quelle stesse sessioni, registrarono un altro dei suoi classici

inconfondibili, Oh Well, una canzone

di più di 9 minuti, divisa in due parti totalmente differenti, composte da

Green; la prima costruita su un potente riff, vicino all’hard rock, e una

seconda strumentale in cui Green suona una chitarra spagnola Ramírez, con

influenze classiche. La seconda parte era proprio quella che Green preferiva,

quella che aveva composto per prima, ma fu la forma della prima, con il suo

potente riff strumentale, poi l’entrata del gruppo e uno stop per fare entrare

la voce che ispirò uno dei suoi più grandi seguaci a scrivereuna delle canzoni

più famose della storia. Si trattava di Jimmy

Page e di Black Dog. Page ha

sempre riconosciuto Green come una grande influenza e quando si unì ai Black Crows per registrare il disco Live At The Greek, insieme ai successi

dei Led Zeppelin aggiunse Oh Well dei

Fleetwood Mac.

Then Play On

conteneva anche un altro classico di Green, Rattlesnake

Shake, una delle canzoni favorite del batterista Mick Fleetwood, che la

considerava come il suo modo di fare una ‘jam’ come i Grateful Dead.

Con Oh Well al

secondo posto delle classifiche e Then

Play On fra i dieci dischi più venduti, sembrava filare tutto liscio per la

band che aveva iniziato a comparire anche nelle classifiche americane, in un

paese dove erano andati in tour con discreto successo insieme ai Ten Years After. Ma tutto era sul punto

di saltare in aria. La salute di Peter Green iniziava a vacillare e l’eccessivo

uso di LSD non faceva altro che peggiorare la situazione. Il momento chiave,

come ricorda il bassista John McVie, si produsse a Monaco nel marzo del ’70

quando Green finì in una comunità hippie iniziando un viaggio con gli acidi dal

quale non sarebbe mai tornato del tutto. Aveva deciso di restarci in quella

comunità fino a che gli altri membri della band non lo scoprirono e lo tirarono

fuori. Ma qualcosa era cambiato, Green aveva radicalizzato il suo rifiuto del

successo e delle ricchezze e cercò di convincere il resto del gruppo a donare

tutti i loro soldi e possedimenti e quando questi si negarono, lasciò la band.

Non senza dare un’ultima prova di lucidità e talento nell’ultima canzone

che registrò col gruppo prima di abbandonarli definitivamente, The Green Manalishi. Una canzone in cui

comparava il denaro al diavolo e che sembra documentare fedelmente la sua lotta

per fermare la sua lenta caduta nella pazzia. Disgraziatamente per tutti, perse

quella battaglia. Il suo ultimo concerto con i Fleetwood Mac fu il 20 maggio

del 1970, cinque giorni dopo l’uscita di The

Green Manalishi sul mercato.

La sua carriera e il suo modo unico di suonare, non

sarebbero mai tornati come prima. Nel giugno del ’70 accompagnò il suo vecchio

capo, John Mayall, in un concerto e nello stesso periodo registrò una jam

session che sarebbe stata poi lanciata a dicembre con il significativo titolo

di The End Of The Game, un disco

lontano dal suono che lo aveva caratterizzato nei Fleetwood Mac, con

distorsioni alla Hendrix ma senza il

suo tono particolare e, senza dubbio, senza la sua magia. Era la prova di un

qualcosa che gli si era rotto, perso dentro e che non avrebbe mai più

ritrovato. Con la magia se ne andò anche la sua chitarra: poco prima di

abbandonare i Fleetwood Mac, il gruppo che lui stesso aveva creato, Green aveva

iniziato a regalare tutto ciò che possedeva e la più pregiata andò a finire

nelle mani di un giovane chitarrista irlandese di appena 18 anni. Si trattava

di Gary Moore. Dopo poco, ciò che

era iniziato come un prestito, finì per diventare un ‘quasi-regalo’. Moore

aveva detto a Green che non avrebbe potuto far fronte al prezzo della chitarra

e questi gli rispose che avrebbe accettato in cambio la somma di denaro che

Moore avrebbe messo su con la vendita della sua SG. Moore accettò l’accordo e

finalmente pagò a Green più o meno 300 dollari per Greeny. Quando nel 2006,

afflitto da problemi economici, decise di venderla, lo fece per 2 milioni di

dollari. Otto anni dopo sarebbe poi arrivata nelle mani di un altro asso della

chitarra, quando Kirk Hammett dei Metallica,

su consiglio di Jimmy Page, s’impossessò del Santo Graal delle chitarre e

Greeny tornò a suonare in un disco, in concreto, nell’ultimo della band

americana, Harwired...To Self Destruct.

Green, da parte sua, sarebbe tornato dall’inferno della

demenza e della schizofrenia (rimase internato in diversi ospedali psichiatrici

e ricevette trattamenti di elettroshock durante gli anni ’70), ma non avrebbe

mai più suonato come prima. Tornò persino a suonare in un disco dei Fleetwood

Mac, in concreto in Tusk, con la

formazione definitiva con Lindsey Buckingham, Stevie Nicks e Christine McVie,

anche se il suo contributo non fu registrato.

Alla fine degli anni ’90 iniziò un tour con il suo gruppo Peter Green Splinter e ricevette

l’affetto del pubblico. Ci fu persino un tentativo da parte della Gibson di

fare una Les Paul Peter Green ma, dopo aver lasciato partire la sua Greeny, era

passato a una Gibson Howard Roberts Fusion e non se ne fece più nulla. Lo

stampo si era rotto tempo prima e nessuno, neppure lui, era stato capace di

‘replicare’ il ‘tono più dolce’ che si sia mai ascoltato da una chitarra

elettrica.